一、香酥太后鱼的由来

历代统治者穷奢极欲,对美食求新追异,故从商汤到清慈禧,皆以天下万物而供奉皇廷,无一例外。这些统治者君临天下,富有四海,一人用食,照例是铺陈方丈,四海珍馐莫不毕致,极尽奢华。同时,许多美味佳肴也因此而一举成名,并得以流传。清源王氏的香酥太后鱼,源自清咸丰年间清源人王银贵之手。相传慈禧太后、光绪皇帝西巡路经徐沟,其秘制香酥鱼被选为当时迎驾贡品之一,以色、香、味、形博得慈禧一行赞赏,自此名声大噪,始冠“香酥太后鱼”之名。

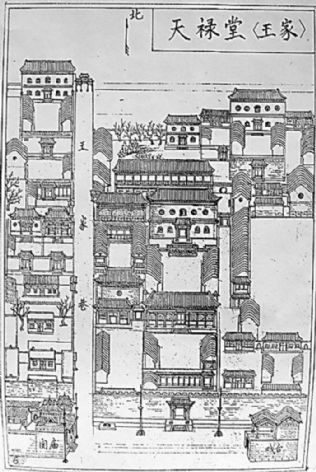

庚子年秋(1900年),八国联军侵入北京城,慈禧太后、光绪皇帝仓皇逃出皇宫。10月1日(闰八月八日),在太原短暂停留了21天后,慈禧继续西逃,避难西安。不过这段行程已经没有当初离京时的慌乱和狼狈,随行人员和官兵都大有增加,沿途官兵肃立护卫,日映鸾旗,风吹羽盖,浩浩荡荡,天仗极为严整。这支庞大的逃难队伍给山西增添的负担可谓不轻。慈禧、光绪一行经过之处,全部要用黄土垫地,清水洒道,只要是仪仗经过的地方,都要求地方官员整修道路,将小道改为平坦马路,经过的地方全部都要用干净细软的黄土铺垫路面,达到马蹄疾行无声的要求,官民忙得不可开交。沿途各地的大小官吏,事先就接到了指令,更是尽心尽力,征用厨师奉上美味佳肴,日夜操作,精心配制,花费十分可观。(孙丽萍、陕劲松《流亡日志:慈禧在山西的53天》)当日下午,銮驾抵达徐沟县,知县密昌墀和当地富户王五昌早在城内的王家巷筹备,将王家的天禄堂三进大院

修葺一新,粉刷彩绘,张灯结彩,红毡铺地,黄缎围墙,同时还征集了邑内名厨十几人专司御膳,清源的郝X与王银贵就在其中(1764-1911年,清源隶属徐沟县)。

一行安顿妥当,已是晚饭时分。大总管李莲英传了道用膳的旨令。密知县吩咐将备好的酒菜一一陈上,有徐沟炒灌掌、大常烫驴肉等,或为地方美食,或为传统名菜,王氏的秘制香酥鱼也被选为晚宴的八菜之一。话说王银贵接到任务后,哪敢怠慢,亲自采购食材,配置秘料,精心腌制。传膳之时,再烹饪淋汁,辅以形意,才惶恐献上。这香酥鱼讲究的是“料窨工艺”和“秘制调料”的相辅相成,看起来鱼形完整,吃起来却骨酥刺烂,从头吃到尾,从骨吃完刺,一点不浪费。且用料以全大料传统厨艺为主,不需现代味精调味,能使其保持鱼肉香鲜,久吃不厌。太后执著轻啖,“佛容”顿时舒展,赞不绝口。继而又似想到什么,喟然叹道:宫中御膳房自然也有那圣旨骨酥鱼,自离京西狩以来,眷怀宗社,寤寐难安,我早记不起它的味道了。没想到今天在此能尝到这样的鲜美之鱼,即使比起那宫廷御膳鱼也不遑多让,且此鱼外不焦,香不散,酥香中皆有味,圆润滑口,当真是回味无穷。自此,王氏香酥鱼名声不胫而走,乡人更颂称为香酥太后鱼,皆以能食之为荣。

烽火连年,许多历史早已消逝在时间的年轮中,再难捕捉真相。但是香酥太后鱼的故事,至今仍在一些上了年纪的老人口中流传着。如果时间能够溯流,我们也许还会发现,足以让时人惊叹的不仅仅是一条鱼的奇绝,更叹服那做鱼人的年轻,当时,王银贵年仅17岁。

二、王银贵其人

王银贵,清源西关人,生于1884年,卒于1974年,6岁时,父母双亡,寄养在高家堡其舅父家。后因生活维艰,无奈之下,被其舅父送至太谷府德和升下面的一家当铺当杂役。年幼的王银贵第一次远离亲人独自在外谋生,但没有一丝胆怯,反而对新的环境充满了新鲜和好奇。俗话说“穷人的孩子好当家”,王银贵不怕吃苦,又勤快伶俐,没多久铺里的师傅、掌柜们都喜欢上了这个聪明实在的小孩,一有闲暇,就会把自己的手艺慢慢地教给王银贵。几年下来,除了每日里端茶扫地、跑腿打杂,王银贵跟着师傅们倒也学了不少本事,能识字看帐,还能说行口话,帮衬着谈生意,深得掌柜和东家的信任。

有一年,东家给当铺里调来一个新厨师,据说是商号里厨师中数得着的人物,年纪大了才来这当铺里图个清闲。这大师傅细心观察了一段日子,发现王银贵干活利落,而且勤奋好学,更难能可贵的是对食材厨艺很有悟性,是个好苗子,于是决定将一身技艺倾囊相授。在他的悉心培养下,王银贵很快显示出了做菜的天份,东家也安排他进了厨房当了名正言顺的学徒。日进月退,寒来暑往,又经历几年磨砺,王银贵在商号内已小有声名。在他13岁的那年,他的授业恩师便推荐他进了德和升钱庄的厨师班。

在当时,能做到一个商号的掌勺师傅,也可以算是炙手可热的人物了。晋商在中国历史上显赫一时,太谷府又是当时晋商活动的中心区域,城内商贾云集,票号林立。晋商很注重饮食文化,商号之饮食分为两类,一类是商号内部用饭,有大、中、小灶之分。经理、掌柜吃小灶,伙计、学徒吃中灶、大灶。就大灶伙食标准而言,也高于当时当地中等人家水平。清人刘大鹏说:“此间生意奢华太甚,凡诸客商,名曰便饭,其实山珍海错,巨鳖鲜鱼,诸美味也。习俗使然,并无以此为非者”(《退想斋日记》)。另一类是做生意待客用饭,为交际应酬,其中小班馆子招待的是掌柜等有身份的人,而大戏馆子办的是商号请客等大场面的宴席。王银贵这一晋升就成了小班馆子的厨师了,可见其厨艺水平已列上等。王银贵对厨艺可谓是钟爱有加,精研不倦。他在钱庄呆了两年,见了许多形形色色的人,大多是商场、官场有头有脸的人物,眼光和见识也越来越高,厨艺也一日千里。他亲自烹制的招牌菜更是在晋中商圈声名雀起,大受客人和东家的赞誉。比较有名的就有香酥太后鱼,还有蝴蝶海参汤等。

两年后,16岁的王银贵回到清源,打算立业成家。他先在西关市楼的西面、粮站的东边盘了间铺面,开起了毡房。平时捎带给人们做做酒席,收入也是不菲。后来又娶了当地允义店粮行大掌柜的女儿,在老爷庙东阁儿上置了三间房,青砖黑瓦,独门独院,家境算得上殷实。

王银贵在清源及周边一带,被称作“半把刀”,意思就是圈子内的地位仅次于老大“一把刀”。当时的“一把刀”姓郝,也是西关人氏,庚子年二人一同被召集到徐沟应过皇差。实际上,王银贵的厨艺已是首屈一指,只是他资格尚浅,而郝师傅德高望重,属于师字辈的人物。行内有这么一句话:能做五桌炒烩,不做一桌三台。民间传统红白喜事,一般家宴都以猪羊肉时蔬为食材,做个“八碗八碟”已是上等酒席,这些都是炒烩。但一些富贵人家还要上三台。所谓三台,就是除了“八碗八碟”外,还要碗筷尽收,重新铺设,再上三次。第一抬是五大碗,寓五登魁首;第二抬是四冰盘,寓福寿康宁;第三抬是四面碗,寓四季顺畅。小三台为鸡、鸭、猪肉统领,大三台则是由各类海鲜统领。当时清源能做到大三台的厨师,恐怕也只有王银贵一人。现在做三台席的老厨已不多见,有享用过此美餐的人士以此而颇为自豪,令未吃之人颇多羡慕向往。还有个故事说,上世纪20年代末,时任上海租界临时法院推事的乔万选曾回乡修

建祖宅,并在新修建的府邸大宴省内政要5天,特意请王银贵掌勺。宴后,众宾客赞不绝口。乔非常想将王带到上海,做他的私人厨师,应酬接待各国友人和国内政界人物。但王银贵再三考虑,没有应允。

世事无常,日寇占领太原后,硝烟弥漫,繁华不再,王银贵的人生再次发生大变折,然而这一次,是向着不好的方向。日本人没收了他的羊毛(列为战略物资,不准私人经营),关闭了他的毡房,家中但凡有些值钱的东西都抵了债务,而他又无农桑可事,骤然失去了经济来源,境况急转而下,以至最后生活惨淡,穷困潦

倒。解放后,王银贵住在西关楼儿底大院,直到终老。他的后半生,再没有机会做一次大场面的酒席,往日辉煌悄然远去。只有当时在大院住过的人,至今还依稀记得些许满院饭香和关于他的传奇故事。