一个人的旅行虽然看起来有些寂寞,但在寂寞中却有一种充实。——题记

“出发啦,不要问那路在哪;迎风向前,是唯一的方法。”听着这首旋律简单的歌曲,看着窗外陌生又熟悉的风景,从广东湛江出发的K158列车缓缓驶出站台。伴随着呜呜的轰隆声响,曾生活过半年的南部小城在轨道的延伸下滚滚远去。又一次,带着满满的信念和抱负,我独自踏上探索未知的旅途。

凌晨2点多钟,火车抵达广西桂林。午夜的车站空荡冷清,冷落的街道寂静无声。走出站口,我深吸一口气,甩着马尾,肩背承载着梦想与期待的背包,照着手机地图的指示前往一家24小时营业的KFC。可能是紧邻火车站的缘故,店内人多嘈杂,环视一周,发现大多是像我一样年纪出来旅行的朋友。他们三五成群地围坐一起,高谈嬉笑,不禁使我这个踽踽独行的身影略显凄凉。于是我点了杯热咖啡,找到一个靠窗的角落静静坐下。

望着窗外或红或绿闪烁着的LED广告屏,眼皮变得沉重起来,困意不停地上涌,昏沉的脑袋渐渐地垂落在冰凉的餐桌。没过多久,我感到一阵寒意从脊背骨窜上来,不由得打了一个寒颤。约莫6点时,为赶上最早趟的班车,我睡眼惺忪地在洗手间简单洗漱一把,然后背起行囊,走在晨曦微露的桂林街头。

旅行的意义

如果没有遇到那些人,我真的以为,我会迷失自己。

坐在桂林火车站偌大的候车厅,稀落的人群中出现一个让我希望看到的伙伴,一袭浅绿色户外打扮,目测60L的大背包左侧挂着登山杖,紫色的那顶鸭舌帽压的很低,让人无法用眼神的传递来引起对方的注意。正当我犹豫要不要主动向前以示友好时,那人举步匆匆走向我对面的一排休息椅落座,扶了扶帽檐,猛一抬头,对视上我的眼睛。后来的事,发生的理所当然却也给我带来出其不意的改变。

她比我大两岁,在交谈甚欢之后,我开始亲切地唤她路口姐。她从老家山东烟台出发,一路南下,遇见我时已经行在路上三个多月,花费不足三千。等待检票的时间里,她缓缓道出的故事给予我极大的勇气。伴着一声长长的鸣笛声,K181列车承载着我们相同的梦想疾驰,只是,虽同一个目的地,但她选择逃票要在中途下车然后搭车前往西双版纳,我则直达云南昆明。

那天的火车上,车厢里乌烟瘴气,各种气味弥漫,头顶上的行李架咯吱作响,20多个小时的硬座,当时看来简直是一场噩梦。在我身旁坐着的是一个满脸深邃刻痕的中年男子。一路都不见他喝水吃东西,我拿出一包威化饼干递给他,他摆手拒绝,说不饿。抵到一个站口时,我站起身活动酸痛的筋骨,这时已是后半夜,车厢内千姿百态的睡相让我噗嗤笑出声。只是当我发现车厢内那么多人有着与旁边这位中年男子一样的沧桑模样,笑容渐渐变得苦涩。直到感觉有人拍了下我的肩膀,才从刚刚忽然困扰的情绪中抽离。我以为那人是从前面一节车厢走过来的,毕竟他这一身户外打扮我不可能一路都没发现,可没想到他却一个跨步走向我前排的座椅坐下。

又是一个意外的邂逅,一个叫宋饭桶的男孩,一个沙发客。

那是我第一次接触沙发客。当时如果我没有站在过道活动筋骨,没有晃神愣在一边,就不会在他乡吃到至今难忘的有家的味道的饭菜。后来的时间在我俩的畅聊中过得飞快,临近中午时抵达昆明。宋饭桶先行陪我改签了当晚去往丽江的车票,而后带我去他借住的当地人家。在那里,已有五个同为沙发客的朋友等我们,提供沙发的主人康叔叔付阿姨也早已备好丰盛的午饭。午饭过后,我与他们拍影留念,然后告别。后来,我一直和宋饭桶保持着联系,我知道现在他还在行走,靠贴手机膜、街头扮铜人来挣得上路的盘缠。

晚上坐在开往丽江的火车,我记起在桂林花满楼青旅遇到的两名年过七旬却已经骑行走过大半个中国的老人,看着他们两鬓苍苍白发,我的钦佩之情油然而生。他们那种不甘于城市喧闹,向往自由、永远年轻的心就和威廉·华莱士为了自由的梦想而勇敢牺牲生命带给我的感动一样厚重。

从那之后,我开始相信,会有一个高度,让我们看见不一样的风景。就像旅行,它能够让我们见识到不曾见到过的东西,让我们的人生走得更宽更远更有力度。诚然,你能走多远的路就取决于在你心中的那个高度了。

迷失在桂林

十七、八岁的时候,我就非常渴望能够来一次摒弃世俗繁杂,回归本真自我的旅行。于我而言,摩肩擦踵只可观望人海的名胜景区就如同瘟疫一般,让人避而远之。桂林作为此行的第一站,诱惑我的不是那甲天下的山山水水,而是漓江上那颗璀璨明珠——兴坪古镇。

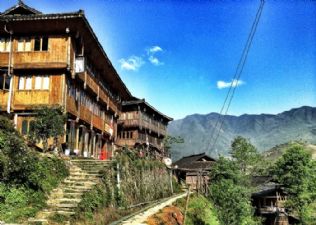

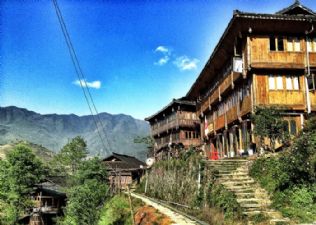

以前看遍人来人往的繁华商业古镇,兴坪一派青山幽幽,村舍几座的肃静氛围,就像是一个年过古稀的老人,大有与世无争的风骨。行走在兴坪老街,一路颠簸的劳顿和困倦渐渐褪去。看着满大街的木板古建居民,小巷两侧高耸的墙壁,枯坐家门口不知在想些什么的老人,寥寥数几的游客,尽管寂寞冷清,也始终不会让人觉得凄凉。兴坪也许永远不会像阳朔西街那样古风犹存又充满激情活力,但它今日的宁静安详也是太多人心中一个淡淡的梦想。

从老街拐下,是依然静谧的兴坪码头,在那里我坐了很久,看了很久,心底顿然涌起的忧伤让我不知所措。此刻,已是近黄昏,我抿着双唇摇摇有些沉重的脑袋,起身穿过一大片郁郁葱葱的竹林,回到下榻的老地方国际青旅。老地方比我之前与之后所住过的其他青旅都要显得安静惬意,只是这里很少中国人,大多是来自世界各地的背包客。这样的环境让我第一次因为英文水平太烂而遭遇数多尴尬。也是那时候,我曾骄傲的心,初次感到渺小。

一段时间的放空,一段时间的思考,都比不上一段时间的旅行更能使你感受到内心的荒芜和贫瘠。永远不要认为自己过了施肥浇水的年纪,只要还活着,就需要自我灌溉、自我充实。

漂游在桂林的一周,阳朔骑行,梯田游走,小城穿梭,听壮族阿婆唱山歌,呆在青旅晒太阳,和异国他乡的朋友举杯畅饮……曾经在脑海反复勾勒的画面在这里真真切切地实现,纵然没有想象中那样强烈的情感,但至少,心中那一刻的愉悦是绝对真实的。

只是,等到夜深人静,独坐在大寨的半山腰,看着满天的星光。我扪心自问,为什么真正行走在渴望已久的路上却变得惶恐不安?为什么一点点靠近着梦想却比身陷水深火热中更让自己迷失方向?一路上,我都努力提醒自己,不要忘记为什么出发。可是走着走着,最初的初衷却渐渐模糊了……

“我希望能够远走,逃离我的所知,逃离我的所有。我想出发,去任何地方,不论是村庄还是荒原,只要不是这里就行。”葡萄牙作家费尔南多·佩索阿在他的《惶然录》里这样说,“我想做到的,是卸下我已习惯的伪装,成为另一个我,以此得到喘息……”

其实,像费尔南多的纠结我们也一样都有,尤其是面对现在这个光怪陆离的社会,多少的牵绊和得意不是说放就能放下的。我的脚步想要去流浪,我的心却想靠航;我的影子想要去飞翔,我的人还在地上……但今天在这里我们为大家介绍这样一个年轻人,她背着行囊独自体验着一个人旅行的精彩,放松且兴奋,从她点点滴滴的记录中,我们能真切地感受到我们容易错失的一些人生精彩!

记得曾看过一本名为《直到我们相遇》的游记,书中作者坦言:“一个人旅行最大的好处,是因为孤独所以被迫张开全身感官,与自己的感觉相伴,所以格外渴求地探索周围的世界。所有的神经末梢都膨胀得更为巨大,每一个情绪都自带了膨胀系数。这是一个对外界开放的状态,你向所有的陌生人和陌生事奉献出自己,以求获取某些神秘的共振。这是和自己较劲的过程,赢了,就轻盈了。”

背包、笔记本、一张单程票……可以预见的风景在地图上,无法预知的惊喜在旅途中

……——编者