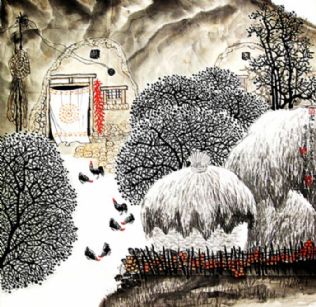

我家的小院分前后院落,前院是一个典型的四合院,原属有钱人家,土改时分给了穷户,成了名副其实的大杂院。每户多则四间少则两间房,房子有限,各家就在房门旁搭起小厨房,还在窗下垒个鸡窝、猪圈搞些副业,这样,再宽敞的院落也显得紧巴了。属于我家是靠南的四间西房,父亲凭借现成的南房外墙、南院墙立了几根木柱,垒堵墙留一门窗,再搭了个房顶,厨房就算成了。因墙外有一块空地,父亲又在院墙上掏了门,紧贴西房外墙盖了两间房,本来打算做厨房,谁知此房冬暖夏凉又僻静,就成了父母的住房,全家人称之为“疙道道”,“疙道道”外就是后院了。

后院很小,后来邻居举家外迁,留下空院让父母照理,这样,两院合一就成了大院了。父亲在后院栽了满院的枸杞树贴补家用,这里也成了我和小伙伴们的乐园。一年四季,我们在这里玩家家、捉迷藏、做小手工,玩得不亦乐乎。记忆最深的是盛夏,枸杞树上开满淡紫色的小花,等到花谢了,枝上就挂满了小小的绿色的果实,果实慢慢长大由绿翡翠变成了红玛瑙,也就是我们最快乐的时候了。每天我们在树枝间窜来窜去,挑着摘吃最红最甜的果实,不过也要非常小心一不留神,枝上的圪针就会在手上、脸上划上几道小口子。吃得次数多了,便发现有一棵树枝叶疏松,果实也稀疏且特别大又特别甜,于是我们便常常留心,一发现有长得红艳艳的,就立刻摘下来放在嘴里,我们便陶醉在这鲜嫩浆果的香甜里了!有时玩腻了,也帮着大人做点事,特别是下雨前,母亲就会催我们采摘枸杞,否则雨一淋,枸杞就会裂开,失去了经济价值。这时我们就挎个小篮,小心地摘几把枸杞果,然后看着母亲将红果实铺在箕筚上,一层层悬架在火台上方熏晾。熏干后的果实就不那么艳了,成了暗红色,吃起来却增添了别样的风味。后院给了我们很多的快乐,但能给外人留下深刻印象的还是我家的“疙道道”。

要进入“疙道道”,需穿过厨房进入门洞,迈下三级台阶,再跨一房门才能进来,不熟悉的人出屋后往往会径直走向后院,弄得一头雾水。“疙道道”很幽静,前院的声音是听不到的,虽然与西房仅隔着一堵墙,但有人进去也不会察觉,里面放着不少粮食,那可是全家的宝贝,怕丢失,父亲就在隔墙上凿了个小洞,拿根铁丝接一截弹簧一头固定在墙上,一头与西房门相连,上面再系一铃铛,西房门一开,铃铛便会作响---一个简易实用的防盗器具,有惯熟的人来,经常会故意拉一拉房门,逗逗乐。

前院虽然嘈杂,却也别有一番情趣。在这个大杂院里,相互串门、借东西是常有的事,当然也免不了吵架拌嘴,只要没有触及底线,多数是今天恼了,隔一段时间又好了。等天气暖和了,一到饭时,大家都会端着饭碗或圪蹴或坐,齐聚在门道下边吃边谈,炎夏更是如此,门道里凉爽的穿堂风吸引近处的邻居也来凑热闹,男人们常常吃完饭后把碗往地上一放,拿出烟叶卷上,便慢条斯理地吸起来,似乎劳作后的疲惫已经被驱到九霄云外去了,直到阳光慢慢移过来,才渐渐散去。晚上也是一样,门旁点上一堆麦秸驱蚊子,大家伙就坐在门闸板上或围坐在门前的碾盘上高谈阔论起来,孩子们则在跟前相互追逐,等到夜深热气散去,才各自回家,这时勤快的赵老汉就会把门闸板立在石槽缝里,将两扇厚实的门扇闭上,搭上门搭,院子里也逐渐恢复了宁静。

如今的小院早已不是原来的模样了,后院邻居的房院在我十多岁的时候就卖掉了,中间筑起了一道隔墙,后院真的成了小院了。前院原来的住户亦大多搬迁出去了,厨房、猪圈和鸡窝也不见了踪影,院子变得宽敞了许多,但原来的样子已永远刻在我的记忆里了。