柳杜乡常丰村:现有居民2500余人,14个姓氏,其中王氏占总人口的百分之八十以上,耕地3000余亩。位于柳杜乡西南约10华里,清光绪壬午年《清源乡志》载名常丰。顺治《清源县志》中载名长丰,属丰城都,光绪《清源乡志》中则载名常丰。

“常丰”之名并不常见,甚至可以说,在本县及更广泛的区域内,这是一个绝无仅有的村名。虽然祈求丰年的愿景自古有之,并依此衍生出来庞大的无形文化体系和有形的文化依存,但要脱离血缘姓氏的臼窠、打破地理特征的传统,将之体现在一个村名之上,这需要多么深厚的历史、文化的积淀呢?且不必说,自古以来长期处于人类社会主导地位的农业文明和文化,也不必谈“表里山河”的三晋文化背景,仅仅“常丰”二字,就让人不禁心向往之了。而在我们的走访过程中,无处不能感受到这个小村庄丰富深厚的文化内涵和历史的底蕴,遗珠碎玉俯拾皆是,在不经意的抚摸中,往往有触电一般的震荡,文化的、历史的信息瞬间传递,在每一个饱受传统浸染的血脉中掀起难于平息的波澜。

“常丰”村名考证

清光绪壬午年《清源乡志》载名常丰。《清徐地名志》中说该村“以姓氏得名,传说过去该村姓常的占多数,故名常丰,亦取五谷丰登之意”。而顺治《清源县志》中载名长丰,属丰城都,光绪《清源乡志》中则载名常丰。这是怎么回事呢?

虽然地方志书上以“传说”来解释“常丰”村名的来历,但是常丰村却没有常姓。《清徐古方志》这种模糊虚拟的语气,让人更倾向于关于“常丰”村名的揣测完全是惯性思维、以讹传讹的结果。在村里关帝庙的大铁钟上,明确记录着“大明国山西承宣布政使司太原府清源县丰城都常丰村”的字样。铭文中主持铸造的负责人中,没有常姓。

即便到现在,常丰村的农业也在村民经济收入中占有重要的比例,村里人普遍认为本村的耕地要比周边的肥沃。村民的这种共识是精耕细作的结果,还是“常丰”耕读文化浸染使然呢?或许二者是相辅相成、缺一不可的。在文化熏陶中经营的土地,肥沃是必然的。

“常丰”文化传承

首次接触“常丰”文化是从山西民俗摄影协会副秘书长贾六一先生那里开始的,专注于民俗研究的他拍摄了一组常丰皮影的相片,这一组照片深深地打动了我。“一腔唱尽千载事,双手舞动百万兵”,这些有形有质、有传承、有发扬的宝贝如今已荣登山西省非物质文化遗产名录。独特的艺术形式,薪火相传、绵延不绝的文化瑰宝,这需要多么丰富的外部环境才能让它至今犹存呢!

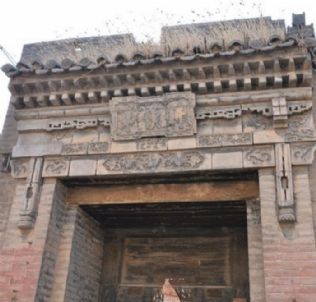

据村里的老人们说,从前周边村子有句广为流传的俗语,说常丰村“远看雾不愣腾,近看小北京城”。因为村子周围树木众多,所以“远看雾不愣腾”,而村内曾有“三街六巷八座庙”,规划整齐、建筑精美,所以“近看小北京城”。

在常丰村关帝庙的钟鼓楼上,有一口体型硕大,制作精美的明代铁钟。有关资料这样介绍钟鼓楼——“中国古代主要用于报时的建筑。钟楼和鼓楼的合称。钟鼓楼有两种,一种建于宫廷内,一种建于城市中心地带,多为两层建筑。”“钟”在中国历史上有着独特的文化意义和象征,有关“钟”的词汇层出不穷,它是尊贵身份的代名词。这口大钟上铸有“皇帝万万岁”和“山西承宣布政使司”等字样,分别代表了当时中国的最高地位的统治者和山西省内最高行政机构。从制作工艺上讲,铁钟比铜钟的要求更高、更复杂,那么常丰关帝庙的这口大钟有着什么样的故事呢?我们轻叩钟面,声音浑厚深沉、经久不绝,似乎在讲述一个被遗忘了很久的传说。

至今,常丰村内仍然保存有三座寺庙,分别是关帝庙、观音堂、龙王庙,都已经破损严重、潦倒不堪了。听人说,就在去年秋天,关帝庙前的石鼓被偷走了。

“常丰”民俗特色

常丰村的传统集会为每年农历的二月初七和十月十二日,当地关于这个集会还有句俗语“常丰村的会上人了,越赶越红火。”每到这两天,晋中、吕梁、太原各地的商贩就会云集于此,据老人们回忆,即便是在上世纪的困难年代,明令禁止集会的时候,也不曾休止。为了在这一天会期的集会上占个摊位,周边的商贩,往往要提前两天来。

这两个会期,是非常有讲究的,分别选在了春耕之前、秋收之后,正是春耕备耕购买物资和收获之后出售农产品的节点。这样的一个时间,去“常丰”赶集,天时、地利、人和三者契合,这是一个多么精妙的商贸构思。

常丰村的农产品一向很走俏,常丰菜瓜更是享誉周边。作为一个时令性很强且不耐保存的农产品,常丰的菜瓜从来销路不愁,本村人家家种植菜瓜,周边甚至有“没有常丰的菜瓜过不了夏天”的说法。常丰菜瓜魅力何来?固然有种植技术和土壤方面的优势,但若没有“常丰”这样一个招牌,恐怕也不会有如此的优势。

常丰村的故事还有很多,都值得连篇累牍地去记录、描述。直到现在,常丰搞文艺的人多,文艺活动多,普通曲艺项目乃至古老的皮影表演层出不穷。说不完、道不尽的前尘往事,再到现代的网络奇人王夏生、画家王俊标……或许,在这些故事间,有着千丝万缕的因果,一边系着往昔,一边拴着今生,今日种种,将随昨日而去,明日种种,也必将随昨日而来。